光的呈現與隱匿

這是本體論,關乎事物的本質,體現了物質與時空的密不可分。聊到光,其對生命體的表現更像時空之旅,從現代科學角度,波粒二象性,可看出它不受物質的約束。

燈光裝置,或者說,發光器,有顯性和隱性兩種。

如夜間,燈光勾勒出樹林的形狀,層次,賦予它們活力和靈動感,一種只存在于我們腦海中的景象。隱性光源,使物體發光,好似它們本身就是發光體,從而誕生了我們1994年的一個夜間設計項目------移動小車燈光裝置,它可以調節光束寬度,并能反射光線,保持必要的明暗對比。

用光技巧提升了光的表現力:避免了直射光線對眼睛的傷害,明亮卻不突兀。夜間時分最能說明光的二重性。仿佛失去了時空感,光原有的魔力就是吸引人們對物體的注意而非對它自身的關注。建筑物、材料及顏色隨光線變幻,如同自身生命力使然。

享受光線時你不會考慮空間和時間的概念,可謂真正的視而不見,沐浴其中,而不會感到眩目。這不是完全隱匿,一片漆黑根本就不存在。更確切的說,這是一種無形的存在,象初升的太陽,在升起之前反射光渲染了天空。隱匿的本質是分離的呈現,光的呈現賦予萬物生命。

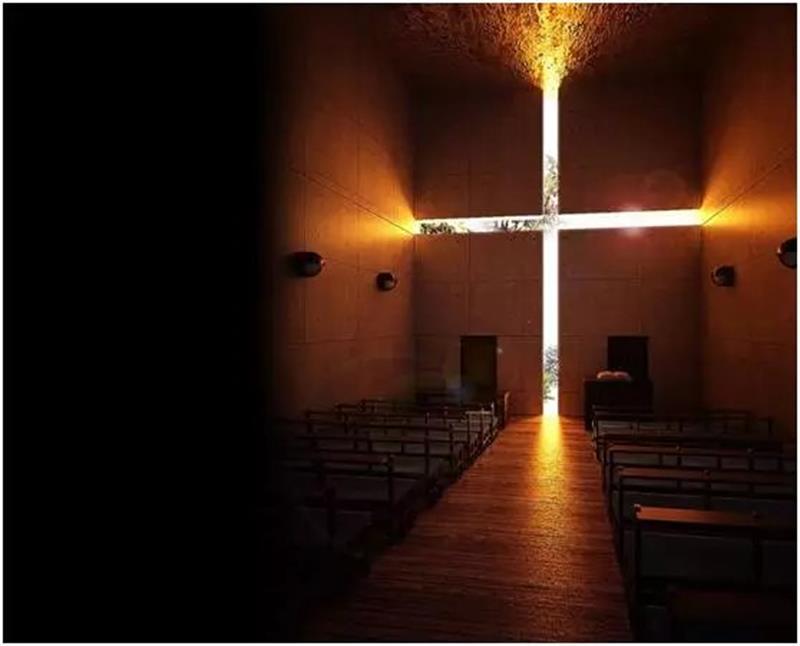

只在需要處用光

光好像是一種化學反應:只有正確的、精確的劑量才能創造的魔法。=一般而言,我們要多方位布置燈光,但有時,房間無需多處光源,一盞燈足以滿足視覺和情感的需要。這使我想起劇院的聚光燈,觀眾跟隨它們把視線投向某個地方,并在那刻調動所有感官體驗。這種光線有戲劇效果,是種典型------舞臺燈光。

那些令人愉快的行為,值得珍惜的物件以及大有用處的東西都僅需一個光源:餐桌上方安裝一盞燈,四周的亮度只有一半;墻上的畫;街角神殿的小燭燈,這些都是精確用光的案例,光,唯一的光,只在需要的地方出現。

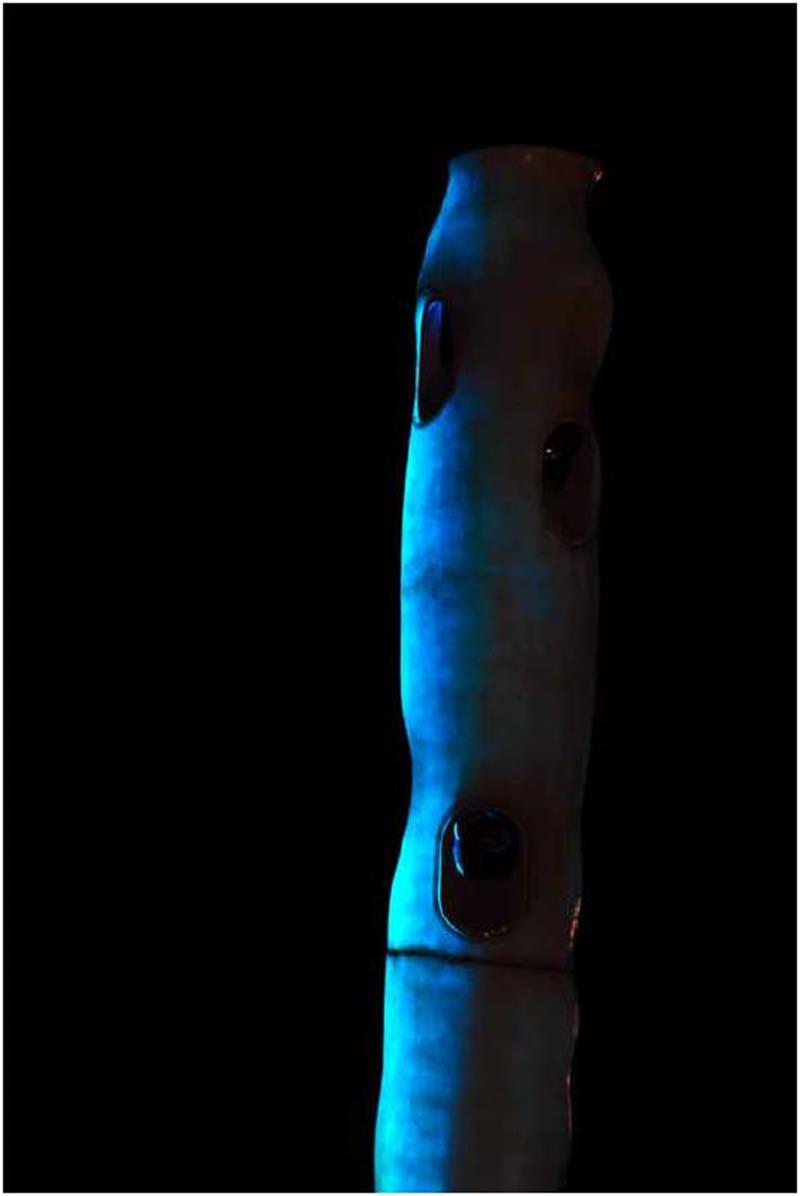

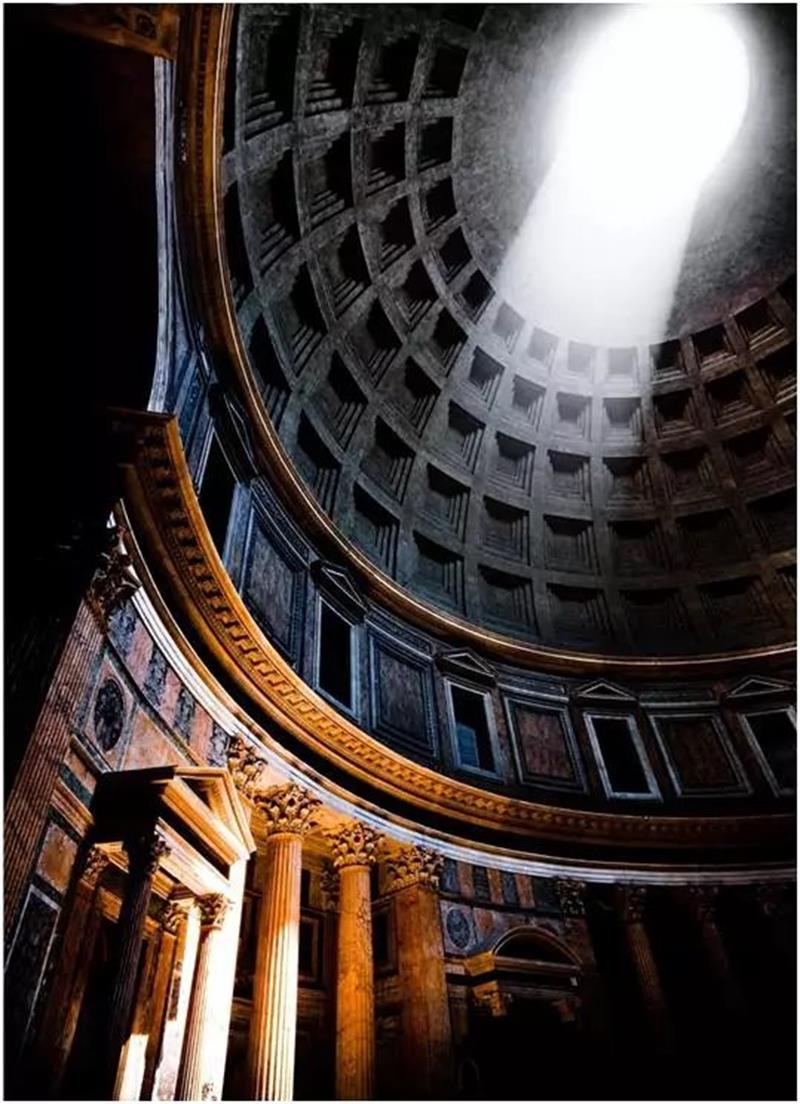

光的體量感

如果光有體量,它就有厚度。如果光投射陰影,它就有體量。影自光生,從而形成空間感。光通過不同的方式侵入空間,塑造不同空間形式,以至于性格;我們常常可利用光,來精確地創造空間:比如門廊,柱廊,涼廊。

白天建筑物正面的陰影遮住了柱廊,只在晚上亮燈時才能看見,所以光有助于人們發現和欣賞建筑物本身。光其實也是一種材料,我們也應該象其他材料一樣來使用光。它有體量,重量和厚度,一種無法被直接感知的厚度。

光的厚度,需要通過被照射的物體深度才能體現出來。這是一種更有表現力的厚度,深邃而難以琢磨,有形又模糊,相比平常物質,更有力量。在我的作品中,我把燈光裝置固定在天花板和墻洞里面,既隱形又發揮其基本的照明功能。

我制造了光的厚度。光經過半圓形拱頂落在教堂地面便有一種不確定的厚度;我們閱讀時書頁上的光有一種極小的厚度。光使空間保持一致又帶著某些神秘性。

光是建筑材料

光讓我們看見、光幫助我們工作、光讓我們可以欣賞美。光的設計服務于建筑,建筑設計除了建材本身,還包括了光元素;光體現了材料,色彩,空間深度和情感。建筑設計從某種角度講,就是光的設計。

北方一些國家竭盡所能把自然光的利用發揮到極致,南方的國家也希望嘗試光的這一功能。自然光和建筑材料本來就是一體。令人遺憾的是,自從發明了人工光,設計便和照明割裂開了,光常常變成后續的行為:只對早已存在的建筑形狀進行修飾,起強調或隱藏作用。然而無形卻能被感知的光與其棲息的建筑物是融為一體的。

經驗告訴我們:真正好的燈光設計完全與建筑相融合,并且煥發出自身的光彩。當建筑師在醞釀設計的雛形階段,光的設計就必須介入。建筑師應該懂得如何布置燈具來體現結構、材料、空間協調性。只有這樣,最終的效果才能呈現出明確的設計理念------統一與純粹。光不存在滯后設計一說,光必須充分融入建筑空間。光成了一種建筑語言,不只是形而上學的元素。燈光設計即燈光創造,反之亦然。

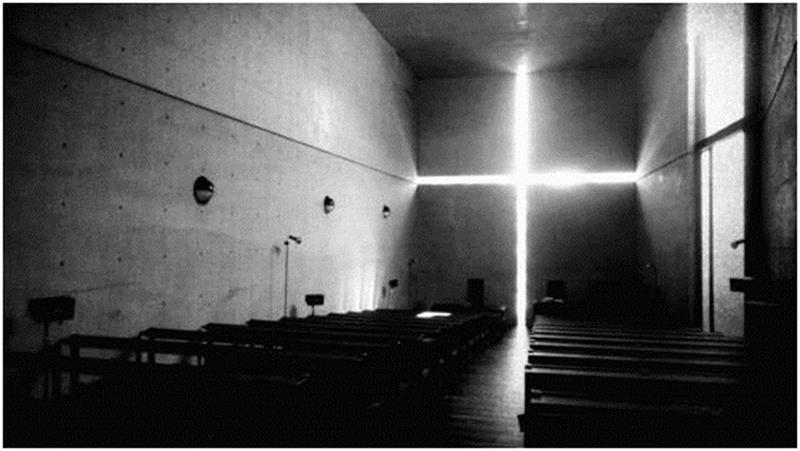

影子的藝術

光的力量和它熄滅后的力量不相上下;光明與黑暗交織勾勒出建筑的形態。光是辯證存在的,我們論及光的同時,就無法回避影,影是光的另一面。從正反兩面講,影是虛空,而光是盈實。設計光的時候,我們更多地關注了光而忽視了影。若能同時顧及二者,就會激發出更深刻的設計靈感。

白天光線落在門廊外角低處,而內角頂部是半暗的。到了晚上,刻意的布光,會改變空間的透視。影子的神秘性與復雜性,有助于我們更妙地理解建筑。我能把完美的對稱變成迷人的不對稱。拱門上的光線如果缺了影子的存在和移動就顯得平淡。影子在拱頂彎曲面上踱步,在柱頭間移動,等待著我們發現拱門的建筑特色。顯然,影子隱藏什么實際就在表現什么。

影子與建筑相連,時而變大時而變小,一次次地出現,顯出建筑的輪廓,讓我們對光有種抽象的記憶。城市建筑缺少對影子的利用。平面又無形的影子體現了數學美感以及建筑物整體與局部的關系。事實上無形卻無處不在的影子能表達更多的意義。

在建筑物中,影子總是和物體連接在一起,物質和非物質被光與影水乳交融地聯系在一起,不可分割。達芬奇在《繪畫論》中曾說:“影子就是物體的鏡像,失去它們,人們很難恰當地理解堅固不透光的東西。”影子是敘述自然的元素,同時遵守個性化的描述規則,最終成為建筑真正意義上不可分割的組成部分。因為知道影子強大的伸縮性,伽俐略在《星際信使》中揭示了環形山月球表面的神秘色彩,他還說道:“若有影子,我會為你創造出這種形狀。”

文藝復興時期人文主義藝術作品中,影子從透視角度起到了塑造空間的作用。因其隨時間變化的特質,影子成了設計的一種手段,使靜態的作品有了生命力。在有關建筑師歐帕里諾斯一書中,保爾瓦雷里讓菲德拉斯(一世紀羅馬寓言作家)和蘇格拉底(古希臘哲學家)在夜色下展開了一場虛擬的對話,內容有關建筑與音樂的微妙類比。前者屬于有形的空間藝術,而后者是無形的抽象藝術。瓦雷里暗示了影子和音樂共振的類似性。影子告訴我們建筑物的體積和形狀,經過打磨的音樂則反映了樂器的音色和種類。

古典建筑中,涼廊,拱形游廊,花園,綠廊,八字形窗戶,帶窗戶的走道及拱頂部分都回歸了通透的式樣,充分利用了光影關系。反映建筑邏輯的光影元素如此明晰,于是它們成了某種手段,在不停地行進變化中起到了某種特殊而自發的建筑功效。它們強調了建筑物的縱深度,突出其外形的變化彈性,晝夜和四季循環過程中形成的光影對比使建筑物呈現出不同的風貌。

影子的形狀在當代建筑語言中有巨大的一致性:飛檐,半截式太陽墻,底層架空柱都是巧用影子的最新表達方式。光影始終勇敢地相互依存,這種關系成為我們豐富的靈感來源,因為我們對光投射的影子設計勝過對光的設計。我們作光的設計,設計室卻命名為upo,其中o代表ombra,英文的意思指影子。

我們的設計理念來自對自然現象的觀察和學習,從而創造出非自然的,真實的,非人工的光線。我們的創作道路起始于這個概念:相較光設計,我們更多地去設計標準的,有分寸的,可控的靜態或動態的影子,隨心所欲地不再受太陽的主宰。我們創造了嶄新的陰影,而在幾代人之前,無論受陽光,火光還是燭光的影響,影子一直在移動,無法完全停下來。當今我們在設計上致力于對影子的各種創造,作品著重體現黑暗的魅力,而影子是光的隱匿,恰好成為一種表現手段。

動態的燈光表現

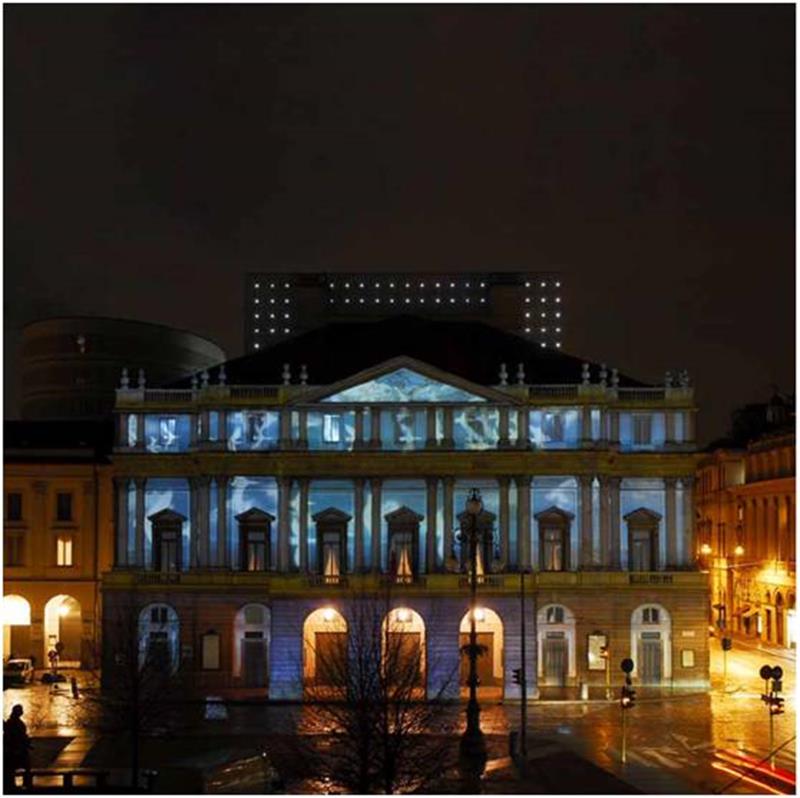

在米蘭的斯卡拉歌劇院項目中,Mario nanni用詩意的燈光照亮大劇院正面。生動變幻的燈光不停地移動,調節改變受光的墻面,仿佛在講述故事。整個照明系統在訴說、在傳達情感。通過對建筑序列,層次和深度的來表現建筑的平面和體量。這個設計項目改變了劇院正面的邊界,用燈光打破劇院內部和外部的分界,展露出劇院的外表,層次以及過道,為原本由靜態元素構成的建筑提供了新型的解讀方式。

這件燈光作品把發生在劇院內的表演魅力帶到了劇院外,展現在人們的眼前。劇院不再是一個封閉的空間,而是延伸到了外部,吸引過路人在斯卡拉歌廣場處駐足。通常是,隨著燈光帷幕拉起,人們便看見舞臺和紅色的前排座位。Mario nanni的燈光設計卻不同,它旨在連接劇院和廣場,歌劇和觀眾。醒目的紅色大幕拉開,故事便展開了。夜空中的小星星發出微弱的光亮,人們幾乎看不見它。這只是序幕,等著燈光亮起。受遠處星光的指引,燈光秀每天都在變化,帶領觀眾漸漸地進入戲劇的高潮體驗。

這樣劇院獲得了新的演出季:連續50天的表演,每個時辰都不同,通過對光線細節變化的設計來更新講述不同的劇情。基督的降臨,愛情,激情,期待,等待,黎明之光,生命力的迸發,天賦:由mario nanni設計的燈光秀照亮了米蘭大劇院,在光營造的舞臺上講述故事。

燈光秀持續24分鐘,一分鐘代表一天中的一小時。燈光跟隨自然節奏,從日出到日落捕捉著與這座城市和劇中主角有關的各個方面:建筑,象征意義,敘事性和描述性的故事情節。

光的色彩

世間色彩千變萬化,沒有東西可以在一天中一直保持相同的顏色。云彩和太陽、冬天和夏天、商店和街道,萬物隨著環境的變化帶給我們不同的色彩視覺。

我們把這種不一致性作為設計的靈感和方法,有意識地表達這種魔力;即使在設計人工光時也保證色彩的變化。不同亮度的光會產生細微的差別,光的強度會改變或減弱受光體的顏色。裝置投射的光線也會改變物體的顏色。無論溫暖的白天還是寒冷的夜晚,色彩都是由光源決定的。

萬物在日光中擁有的顏色隨著光的消失重歸黑暗。黑暗奪走了所有的色彩;因為色彩本身就是可見光,夜色使物體褪了色。所有說光把自身的色彩賦予了每樣東西。

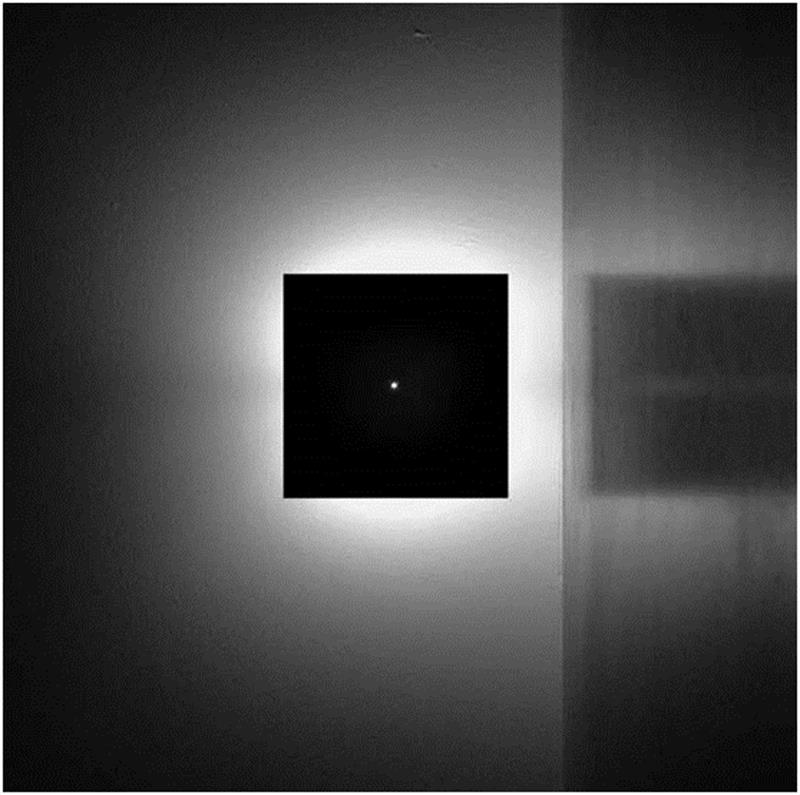

虛無光的喜悅

在被含蓄光線包圍的空間感受到種種愉悅的情緒,通過雙眼體會到某些情感,這便是來自虛無光的喜悅。微妙的光線賦予了事物更多的含義,幻化出一種隱形的魔力。

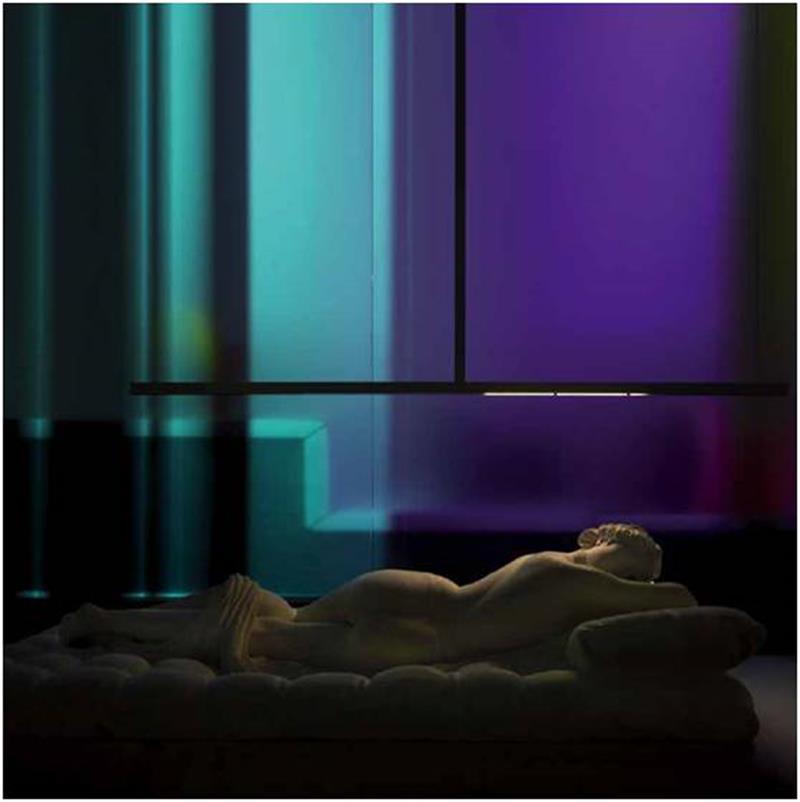

人們透過光線無意識的力量體會到這些情感。虛無代表空間,光線注入并增強空間,赤裸的表面突然披上光的外衣,某種情感憑空而生。一件藝術品(比如藝術家francesco foschini的作品《圣人nevol創造的櫻桃奇跡》)能傳遞和喚起某些情感,燈光設計師創造的智慧之光則悄悄地加深了這些情感體驗。那種給一幅繪畫作品均勻打光的設計并不可取;布光的關鍵在于烘托背景,吸引欣賞者的注意力。

巧妙布光除了讓觀眾看清楚繪畫的內容,還能獲得更深邃的美感。可以用高光強調某些地方,同時把魔幻之處隱藏起來。一個姿態,一束光線足以表情達意。它來自虛無卻真實存在。

下一篇:整裝空間的燈光存在什么樣的問題 返回