☆

關聯

這期,希望跟大家挑起電影的話題,主要是講述一名已逝的導演,英格瑪伯格曼。關鍵詞是孤獨。我知道這名導演的電影是折磨人的那種。因此,我會盡量用解壓的口吻,蜻蜓點水,淺嘗輒止的講述這位偉大導演。這之前,首先,我要講下我自然形成的,從接觸到認識一件事的基本方法:關聯。

認識英格瑪伯格曼,并非一種偶然,而是源于關聯,或說互聯網宣揚的價值的鏈接。具體來講,我是通過李安,認識的英格瑪伯格曼。我深深認同并崇拜李安,而李安尤其崇拜英格瑪伯格曼。當發現了這層美麗動人的關系時,毫無疑問我便把目光,熱切地投向英格瑪伯格曼。

小津影像,東京物語

與之類似的關聯,還有日本導演小津安二郎。小津安二郎也許和我們獨白的氣質更近,但是近親反而聊起來更有壓力。聊小津,需要更加心平氣和,更加注重生活本身的那種感覺,要近乎純粹的東方,要讓西方的當代理論和藝術隱身背后。

⊕

藝術,天才

英格瑪伯格曼是一名會當凌絕頂的導演,除早期拍攝的一些通俗喜劇電影,中后期拍攝的都可謂是純粹的藝術電影,只到最后:芬妮與亞歷山大,才稍微世俗一丁點。

所謂純藝術電影,與一般電影作比較,在我看來,就是它的劇本、拍攝、及表演,往往是在挑戰人們整個觀影感受,而不是講一個起承轉合的故事。

而其通常的主題,往往是討論人孤獨的心靈狀態,進一步會拓寬延展到家庭和神性。

除了藝術性,從英格瑪伯格曼的電影里,我們還能看到很多高明的學問,色彩的運用、平面設計、以及打光、心理學。英格瑪博格曼,是天才。欣賞天才的工作,比如達芬奇,欣賞的不只是蒙娜麗莎,還有飛機模型、《維特魯威人》。

?

觀影感受

或許是沒有機會在大熒幕上看英格瑪伯格曼的影片,因此我很難直接體會到李安、以及伍迪艾倫,所說的英格瑪伯格曼片子里的那種興奮感。但我能夠想象得到,那是仿佛初夏的早晨,身處鄉野,旭日東升,大地迅速被陽光所烘熱時,帶給人的那種興奮感。

我最初看的英格瑪伯格曼的兩部電影,也是他著名的兩部電影,一部是【野草莓】,一部是【第七封印】。

《野草莓》片段

野草莓給我的觀感,起初在一層意識流的夢幻之中,感覺和費里尼的電影手法有幾分像,還有些美麗歡愉,而后續轉向了危險和荒誕,有種普魯斯特混雜加繆的感覺。而【第七封印】其影像讓我想到的是達利的超現實主義繪畫(盡管其中,不存在那種扭曲)。其中,死神與武士下棋的冷峻嚴肅,與劇團中那對男女天真無邪的對照,讓我印象尤為深刻。

《第七封印》

當然,我并不去深究電影具體講什么。我只是微妙的感覺到一種東西。如上,心靈的孤獨和神性。

而后,一些關于英格瑪博格曼,較鮮明的影像記憶還有,有點通俗喜劇的『不良少女莫妮卡』、壓抑而迸發的『假面』、圣潔而邪惡的『處女泉』、講述母女關系的『秋日鳴奏曲』,講述二戰的『羞恥』。

▼

無他,孤獨

總體而言,在英格瑪博格曼的影像里,我最終感受到無他,還是孤獨。英格瑪博格曼總是通過不同形態的孤獨,引發出的各種行為、語言,亦即戲劇本質,湊成一部部影像。英格瑪伯格曼,正是孤獨的大師。

近期,一個熱點話題,2016年的北大弒母案件,因嫌疑人被捕,再度引發了廣泛的討論和熱議,令人不勝唏噓心驚。無疑,隨著我好奇心的深入,這個事件也觸痛了我的心靈。

面對這件事,不僅僅是事件本身,還有媒體和輿論一起構建的景觀,讓我也有些被淹沒的感覺。我試著讓自己心情得到平復、慰藉自我的話語是:這是一個復雜的世界。也就是說,依然要寬恕。

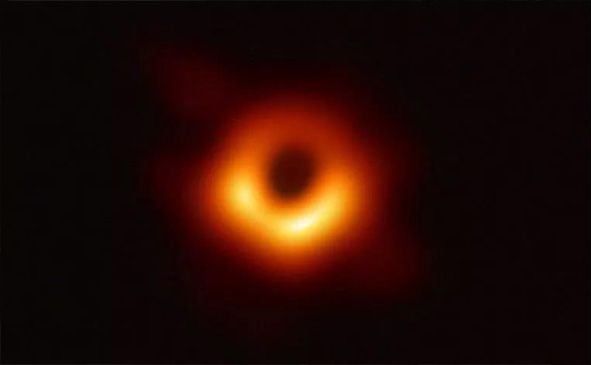

在刷了大量的言論之后,我認為,我并不要知道真相是什么。因為,我覺得就算是得出了真相,那又怎樣?生活的真相不在于知道,而在于理解。我們更需要一種敢于直面孤獨和未知領域的力量,猶如觀看宇宙黑洞。明明沒有依據,沒有答案,但我們依然不斷思索。因為這樣,我們才能不斷重拾心底的那份寧靜和善念。

寫在后面

英格瑪伯格曼有將近40年的時間,生活在瑞典的法羅島。據說整個島上,居民不超過600人,而英格瑪博格曼的住所方圓幾里都渺無人煙。他長期的不會客,真正把生活變成了孤島,變成了孤獨的影像。影像,便成了他出海的帆。

孤獨,往往不被理解,但其實是正大光明的。并且,人總要學會孤獨,獨自的散步,獨自的觀影,尤其是獨立的思考。獨立思考,有所留白,在生活中就很難被陰影或霧霾,迷蒙目光。

工作之余的時間里,擇一間書房、茶室,點一支心燈,親近與觀照孤獨,你會愈發感到孤獨的美,以至于一種救贖。

誠然,若時時能為身邊人,在心里留一支燈,溫暖彼此的心靈。善莫大焉。

獨白(DUBE)

具有國際視野的東方人文品牌

主要做系列人文原創燈具

附加具有情感寄托的泛生活用品

獨立思考,獨特生活,留一點白

下一篇:整裝空間的燈光存在什么樣的問題 返回